Ebola: il nemico invisibile

di Vincenza Lofino | edito da: Zeppelin – 8 novembre 2014

Se ne parla da mesi su tutti i media, ma forse solo ultimamente ci si rende davvero conto della sua gravità fuori controllo. Le Organizzazioni Non Governative (o ONG) presenti sul campo dell’emergenza Ebola, non fanno altro che lanciare appelli per arginare il più rapidamente possibile quella che è considerata l’epidemia di ebola più grave di sempre, ma oggi a che punto è la situazione del contagio mortale che sta flagellando una parte dell’Africa e non solo, quali scenari ci attendono e come stanno rispondendo gli aiuti internazionali all’emergenza? Qui in questo articolo, cercherò di fare luce con una panoramica generale.

È quasi passato un anno dall’inizio dello scoppio del virus, ma la situazione sembra peggiorare con il passare dei mesi. Il numero dei casi documentati in Liberia, Sierra Leone e Guinea, ovvero gli Stati dell’Africa Occidentale maggiormente colpiti, raddoppia ogni tre settimane. Secondo il Global Alert and Response del WHO (World Health Organization), ad oggi 1 ottobre, i casi ufficialmente documentati dalle autorità sanitarie sono circa settemila, di cui circa la metà mortali, ma i numeri reali sono probabilmente più alti.

In tutti e tre gli Stati è stato dichiarato lo stato di emergenza. In Liberia, il Paese maggiormente colpito, il Presidente Sirleaf ha ordinato la momentanea chiusura delle scuole, la cancellazione di numerosi voli internazionali, il monitoraggio dei confini di Stato e messo in quarantena alcune comunità nel tentativo di frenare il contagio. Altri casi sono stati registrati anche in Nigeria e ora il virus metterebbe in allarme anche l’Europa, mentre parrebbe confermato il primo caso negli States da parte di un cittadino americano di ritorno dalla Liberia, in stretta osservazione nell’ospedale di Dallas, in Texas.

Si tratta di un’epidemia senza precedenti che ha spazzato intere famiglie e ha scosso diversi esperti di emergenze internazionali, allarmati dalla gravità di un’epidemia mai così esplosiva e con un tasso di mortalità del 70,8%, secondo il New England Journal of Medicine. Alcuni ricercatori avrebbero pronosticato una sensibile riduzione della trasmissione del virus del 40% se fossero presenti, assieme alle cure e alle terapie tradizionali, alcune “pratiche” in grado di contenerne il contagio, come il lavaggio dei corpi durante il rito della sepoltura e una politica di comunicazione verso le comunità, soprattutto quelle più remote che non hanno accesso agli strumenti di informazione e che vivono il tabu culturale del rifiuto di un trattamento medico o di una qualsiasi assistenza sanitaria di base in caso di necessità.

Ne è convinta Margaret Chan, direttore generale dell’WHO che sfida provocatoriamente gli operatori sul posto e spiega come se ben gestita efficacemente e supportata idealmente da un sistema sanitario funzionante in grado di tracciare, monitorare e comunicare (condizioni poco presenti in Guinea, Liberia e Sierra Leone), si possa contenere un’epidemia senza farsi sopraffare dalla paura e dalla disinformazione che spesso risultano più mortali del virus stesso. “Numerose altre esperienze in Africa nel corso di quasi quattro decenni dalla scoperta del virus, avrebbero confermato ciò. Continua, basti pensare ai focolai apparsi e poi gestiti in Stati come Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Gabon e Sudan”.

Questioni fondamentali come la raccolta dei dati e il buon coordinamento dei lavori hanno permesso in passato di rispondere in modo appropriato a queste catastrofi e di ridurre drasticamente i numeri delle vittime. Tuttavia il problema dell’epidemia di ebola non è così semplice. La crisi sanitaria rimarrebbe comunque aggravata dalla mancanza di risorse finanziarie e dalla necessità di formare nuovi medici e nuovo personale sanitario. Inoltre la persistente incapacità dei Governi di gestire le emergenze e di comunicare efficacemente con i propri cittadini (probabilmente per mancanza di fiducia di questi ultimi nelle Istituzioni) può contribuire a ostacolare la risposta alle emergenze degli aiuti internazionali e delle tante organizzazioni civili come Medici Senza Frontiere (MSF)che da sempre e anche dall’inizio di questa nuova fase, è in prima linea nella lotta senza sosta contro l’ebola, fornendo cure e costruendo nuovi ospedali.

Gli aiuti umanitari istituzionali (e non)

La risposta è arrivata tardi, solo a metà settembre. Dopo mesi infatti ci si è accorti che l’epidemia di ebola in Africa occidentale era diventata tale da necessitare una controffensiva globale e coordinata. Il 16 settembre il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha annunciato un’iniziativa del governo statunitense che prevede l’invio di 3000 soldati e un finanziamento di 500 milioni di dollari proveniente dal Dipartimento della Difesa. Gli ha fatto eco due giorni dopo, il segretario generale dell’ONU BanKi-moon d’accordo con la necessità da parte degli Stati membri di intervenire con urgenza. L’ebola infatti ora “costituisce una minaccia per la sicurezza e la pace mondiale”. Immediata anche la risposta di altri Stati, come Cuba, che hanno promesso di inviare rifornimenti e operatori sanitari per supportare i medici locali.

Durante il corso dell’anno, il Presidente di MSF, Joanne Liu, ha più volte invocato aiuto da parte delle Nazioni Unite chiedendo supporto in questa battaglia internazionale. A oggi MSF ha inviato più di 420 tonnellate di aiuti alle popolazioni colpite dall’epidemia e 2000 operatori sul campo, gestendo più di 530 letti in diversi centri di trattamento dell’ebola, ma non basta. Servono altre strutture adeguate e la fornitura di ulteriori posti letto, equipaggiamenti di protezione di base e unità di isolamento. Nel Centro di Trattamento per l’Ebola di MSF a Foya, i pazienti si riuniscono su panche di legno e sedie di plastica indeboliti e fiacchi mentre il loro sistema immunitario viene corroso lentamente dal virus.

Gli stessi operatori sanitari muoiono perché a stretto contatto con i pazienti, sovrastati dal lavoro di assistenza ai malati che accorrono sempre più numerosi ai centri. Non solo.

MSF sta svolgendo anche una serie di attività di sensibilizzazione come la promozione della salute, formazione del personale medico, le pratiche di sepoltura in sicurezza e un servizio di ambulanza. Per questo ha lanciato una campagna mediatica per sostenere i propri progetti anti-ebola, a questo link: www.msf.it/ebola.

Quali scenari ci attendono

La recente epidemia di ebola è diversa da quelle precedenti, al punto da rendere difficile prevederne l’andamento. Una pandemia dagli effetti rapidissimi che diventa sempre più difficile da controllare e contenere giorno dopo giorno e settimana dopo settimana, mettendo in crisi un intero sistema sanitario non solo per le migliaia di vite umane perse, ma anche in termini di destabilizzazione nazionale dei Paesi colpiti e di quelli contigui. Il numero di posti letto, dei medici, del personale sanitario è ancora insufficiente nonostante il nuovo programma di aiuti promosso da Stati Uniti e dal WHO.

Per fermare la diffusione del virus sono state proposte delle misure d’emergenza che nel brevissimo periodo possono occuparsi dei malati e prevenire un’ulteriore diffusione: si va dal tradizionale “isolamento” di tutte le persone infette, al contacttracing, cioè l’analisi degli esami di tutti coloro che sono rimasti in prossimità di una persona contagiata, fino al monitoraggio di coloro che hanno contratto l’infezione e in seguito sono guarite, il cui sangue, secondo una commissione di esperti del WHO, può essere utilizzato per curare i pazienti.

Nel lungo periodo invece, trattamenti e vaccini ad alta tecnologia potranno essere efficaci anche su medici, infermieri e personale sanitario a diretto contatto con i pazienti

Quindi quali scenari ci attendono? A ben vedere, tutti i provvedimenti di breve e di lungo periodo sopra citati, potrebbero contribuire magari solo a rallentare la diffusione del virus. Magari non servirà a fermare l’epidemia se a questo, non si unirà la consapevolezza che una buona gestione delle emergenze non può prescindere da alcuni principi come: una buona programmazione; degli investimenti da destinare in aiuti di vario genere; educazione e sensibilizzazione e piani di cura nel tempo.

Nel tempo già, perché sarà un lavoro lungo quello richiesto per spazzare via completamente questa epidemia di ebola dall’Africa occidentale e probabilmente necessiterà ancora un anno o forse più, e dovrà alla fine fare i conti con il prezzo umano che questa epidemia ha causato, anche tra medici e personale sanitario, e con alcuni aspetti culturali locali, come la discriminazione che alcuni malati di ebola, e i loro familiari, subiranno nelle loro comunità di appartenenza, se riusciranno a sopravvivere.

Le vittime dimenticate di Boko Haram

di Vincenza Lofino | edito da: Zeppelin – 26 gennaio 2015

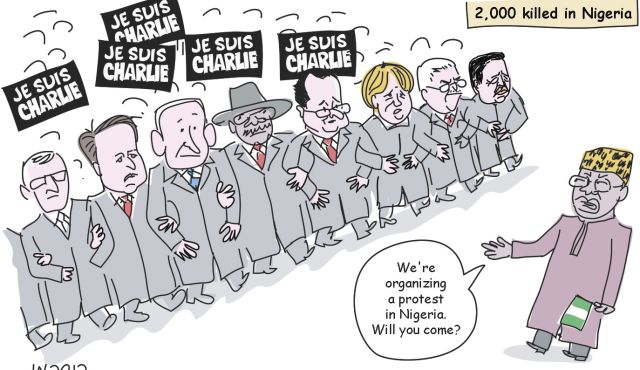

Le oltre 2000 vittime di Baga in Nigeria; gli scontri a fuoco; i colpi di mitraglia a Damaturu; gli incendi e la devastazione di 16 villaggi vicino al lago Ciad nel turbolento nord-est del Paese; l’immolazione di giovani attentatrici suicide; il rapimento delle studentesse di Chibok e la loro islamizzazione forzata. L’orrore del gruppo militare terroristico Boko Haram, continua a non conoscere limiti. In questi mesi abbiamo assistito alla ferma condanna del mondo intero nei confronti del terrorismo di stampo islamista, ma l’attenzione mediatica non può fermarsi solo agli attacchi contro l’Europa.

Wednesday Bloody Wednesday

Gli esordi del 2015 hanno aperto ufficialmente la nuova stagione del terrore e così, mentre mercoledì 7 gennaio i kalashnikov colpivano a Parigi, nello stesso giorno, lontano dall’Europa, altri terroristi facevo strage di civili a Baga nel nord-est della Nigeria, confermando perciò che la minaccia globale, rappresentata da un certo terrorismo, può mietere vittime sia tra i cittadini europei, sia in Paesi africani e mediorientali in maniera altrettanto feroce.

Gli autori della strage sono i terroristi islamici di Boko Haram, il gruppo militare che lo scorso anno è riuscito a prendere il controllo di numerosi villaggi nel nord della Nigeria (appropriandosi del 70% circa del territorio), causando oltre 1 milione e mezzo di sfollati, secondo le stime dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), e aprendo così, una grave crisi umanitaria dalle conseguenze imprevedibili.

Oltre 2000 sono le vittime degli ultimi attacchi di gennaio. Il bilancio non è ancora definitivo, ma se i numeri dovessero essere confermati, si tratterebbe, secondo Amnesty International, della “strage più sanguinosa e clamorosa del gruppo” dal 2009, l’anno in cui hanno avuto inizio le offensive del gruppo terroristico contro obiettivi militari e civili; contro lo svolgimento di elezioni democratiche e contro l’attuale governo nigeriano, da un lato impegnato con i preparativi per le imminenti elezioni legislative e presidenziali previste per il prossimo 14 febbraio e dall’altro occupato a rispondere a sua volta, alla minaccia terrorista, con raid aerei, nel tentativo di riprendere il controllo della città di Baga.

Da Chibok a Baga: l’escalation della violenza e l’ascesa al potere

Gli attacchi alla città di Baga sono solo gli ultimi di una lunga serie che ha insanguinato il 2014. In molti ricorderanno il rapimento di 276 giovanissime studentesse, tra i 12 e i 17 anni, di un collegio cristiano di Chibok, nello Stato del Borno, nel nord-est della Nigeria, avvenuto quasi un anno fa nel mese di aprile e rivendicato dal commando armato di Boko Haram.

Dopo pochi giorni dal sequestro, solo alcune delle studentesse erano riuscite a fuggire; le altre 219 sono tuttora nelle mani dei miliziani.

Il caso aveva suscitato sui media e su tutti i social network un movimento di protesta internazionale ispirato allo slogan “Bring back our girls” che aveva visto numerose personalità del mondo dello spettacolo, della politica, mobilitarsi (la nota campagna social su Twitter #BringBackOurGirls) per chiedere il rilascio delle ragazze.

Nomen omen: in perfetta sintonia con il significato del loro nome, i nuovi bersagli militari del gruppo sono le scuole! Se all’inizio queste vennero usate solo per reclutare combattenti, negli ultimi tempi, l’istruzione di stampo non islamico è stata sempre più considerata una vera minaccia da combattere, per difendersi dall’avanzare della “cultura e degli stili occidentali”, rendendo così sempre più difficile la scolarizzazione in Nigeria, soprattutto per le donne.

Dopo mesi di silenzio e a riflettori spenti, nessuno s’immaginava quale sorte fosse toccata alle studentesse (le cui tracce, sono ancora oggi, avvolte nel mistero), almeno fino alla fine del mese di ottobre 2014 quando il caso è tornato alla ribalta con Abubakar Shekau, leader degli estremisti di Boko Haram. Creduto erroneamente morto dall’esercito nigeriano, era apparso in un video in cui aveva fornito indicazioni sulle giovani rapite, rivelando che “La questione è dimenticata (…) poiché sono state date in moglie ai loro sequestratori e convertite all’Islam” e smentendo di aver firmato una tregua con il governo di Abuja per la loro liberazione.

La smentita di un accordo tra il Governo e il gruppo unitamente ai silenzi agghiaccianti sulla vicenda, erano poi stati seguiti dalle notizie di nuove violenze e nuovi scontri registrati in varie regioni della Nigeria (come gli incidenti nel villaggio di Mafa, nel Borno, in cui 17 persone hanno perso la vita e altri 30 adolescenti sono stati sequestrati).

Con queste manifestazioni di violenza, Boko Haram ha di fatto messo in chiaro la sua barbara strategia di espansione militare; così, mentre continuava a crescere l’indignazione e la rabbia innanzi alle violente rivendicazioni terroristiche, il leader del sanguinario gruppo Abubakar Shekau giurava fedeltà al “califfo” dell’autoproclamato Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, mirando all’espansione geografica dei confini del califfato e ponendosi, al suo interno, sempre di più in netta contrapposizione con il Governo.

Violenza dopo violenza, Boko Haram ha dimostrato di essersi ampiamente rafforzato su tutta la linea (militare e logistica), dimostrandolo con la ferocia delle sue iniziative. È di poche settimane fa, la notizia di una ragazzina kamikaze di 10 anni circa, imbottita di tritolo e poi mandata a farsi esplodere nel mercato della città di Maiduguri, capoluogo dello Stato di Borno, uccidendo 19 persone e ferendone altrettante.

La campagna militare del gruppo, enunciata anche nelle ultime riprese video di Shekau, parrebbe quindi essere quella di puntare “sul nuovo” e di emulare, ma senza rivaleggiare, con l’IS, ad oggi tra le organizzazioni terroristiche più temibili ed economicamente più ricche, in grado di promettere stanziamenti a tutti quei gruppi jihadisti sparsi nel mondo, che manifesterebbero volontà di affiliazione al Califfato, per creare, secondo Limes, un grande network jihadista e aumentare progressivamente la propria legittimità nel mondo arabo, sfruttando il vuoto lasciato dai qaedisti, “il vecchio”, che negli ultimi anni avrebbe apparentemente trascurato i neonati gruppi islamisti, come Boko Haram, provenienti dalle aree periferiche del mondo musulmano.

L’impegno sperato dei media e delle Istituzioni Internazionali

In un contesto di terrore dove ragazzine imbottite di esplosivo sono bersaglio e armi mortali allo stesso tempo e le donne sono vittime di stupri e di violenze, anche solo l’omissione (voluta?) del Presidente nigeriano Goodluck Jonathan, ricandidato alle elezioni presidenziali, sul riferimento agli attacchi sferrati da Boko Haram nel suo Paese avvenuti nello stesso giorno di quelli di Parigi da lui prontamente condannati in un’intervista rilasciata per la BBC, non fa altro che appesantire un clima di guerra già infiammato dalla carneficina in atto.

In attesa di conoscere le sorti delle giovani studentesse di Chibok, l’attivismo sia a livello locale che globale, può costituire una “soluzione dal basso” per riportare all’attenzione mediatica i gravi atti di terrorismo, perpetuati dal gruppo. Ribadire, pacificamente e simbolicamente, che una parte della società civile, non può accettare passivamente il perpetuarsi della violenza (che sta mandando allo sbando un intero Paese, generando a sua volta instabilità economica dalla durata e dalla portata incalcolabile), è preferibile al silenzio.

La minaccia terroristica nel nord-est del Paese, oggi sfociata in attacchi armati contro il Governo e le altre istituzioni, arrecherà di fatto pesanti ripercussioni anche sull’economia dell’intera area che è, a oggi, un importante crocevia commerciale e agricolo di vitale importanza per il Ciad, il Niger e il Camerun. Quest’ultimo intanto si è trincerato dietro le frontiere, chiudendo i suoi 1600 chilometri di confine con i vicini nigeriani per bloccare infiltrazioni e respingere gli attacchi terroristici di Boko Haram provenienti da nord e non solo quindi, come ufficialmente riferito, per procedere con misure cautelari per contenere la diffusione del virus Ebola.

Chiunque vincerà le elezioni del 14 febbraio sa che si caricherà sulle spalle un Paese nel caos; per questo non andrebbe lasciato solo, anzi. Si rendono necessari interventi per migliorare le condizioni economiche di popolazioni indigenti e azioni internazionali di sostegno umanitario in favore di zone colpite da conflitti armati proprio per evitare l’acuirsi di azioni e di reazioni a catena, come quelle che si stanno verificando in questi ultimi mesi in Nigeria.

“Questo tipo di fenomeno, sottolinea Mario Raffaelli, vice-segretario di Amref Health Africa che ha analizzato l’intera vicenda di Boko Haram, prospera grazie alla crisi sociale, economica e di identità del mondo arabo e musulmano, che ha visto fallire tutte le ipotesi di ‘modernizzazione’, dal socialismo nasseriano, alle ‘democrazie autoritarie’ sostenute dall’Occidente”. Il terrorismo “cresce e si sviluppa in territori resi fertili dalla mancanza di una risposta politica lungimirante e globale” e per questo “la sola risposta militare è inutile, quando non addirittura controproducente”.

Emergenza umanitaria nel Mar Mediterraneo

di Vincenza Lofino ed Eliza Ungaro | edito da: Zeppelin – 16 marzo 2015

Si susseguono le stragi di migranti nel mar Mediterraneo. L’Europa si preoccupa dei morti, ma non riesce ad avere una visione d’insieme del problema. L’emergenza è grave e ad occuparsene, i paesi membri, che sembrano non avere né la forza né la capacità politica per rispondere ai flussi migratori provocati dalle guerre che stanno sconvolgendo porzioni d’Africa e di Medio Oriente. Qual è lo stato dell’Arte? Qui il primo di una serie di articoli di approfondimento sul tema.

Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam turco in Iugoslavia.

Se Fernand Braudel si ritrovasse oggi di fronte alla stessa domanda, la risposta sarebbe inevitabilmente, un cimitero. Le tragedie si susseguono; l’ultima nel mese di febbraio, quando al largo delle coste italiane hanno perso la vita altre 300 persone. E sì nel mar Mediterraneo è in corso un’emergenza umanitaria. E in Italia, la confusione circa la questione è imperante.

L’opinione pubblica sembra dividersi tra un atteggiamento di ostilità nei confronti di vicini considerati scomodi e il diffuso senso di sfiducia maturato verso le Istituzioni Europee, incapaci di proporre una soluzione comunitaria alla migrazione forzata, a cui sono costretti quanti scappano dalle loro terre. Eppure non è per incapacità che nel mar Mediterraneo, la gente continua a morire. Se le istituzioni europee sono prive degli strumenti necessari per intervenire – dato che la strategia di soccorso è una decisione politica che spetta ai singoli Stati membri – perché sul tavolo non si vedono, almeno, iniziative atte a colmare il vuoto normativo che investe queste materie?

La risposta è semplice. Non è possibile avanzare proposte di legge in termini di gestione e di diritto d’asilo, in virtù di vincoli comunitari come ad es. il Trattato di Lisbona in tema di immigrazione dove la competenza dell’Unione è concorrente o il Regolamento di Dublino III attualmente in vigore. L’Ue è chiara su questo punto: il problema della materia del rifugio è una decisione che spetta agli Stati Membri.

Appare evidente che non tutti gli stati dell’unione sono ugualmente esposti al fenomeno dell’immigrazione da stati terzi, eppure l’Unione non interviene neanche in questo, dato che non possiamo considerare la semplice affermazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli stati membri, contenuta nel trattato di Lisbona, come vincolante per uno Stato.

La revisione dei trattati fondativi è impensabile; d’altronde richiederebbe l’accordo all’unanimità dei 28 paesi membri. Si potrebbe auspicare a una cooperazione rafforzata cioè su base volontaristica, peccato che manchi la fiducia ovvero la condizione necessaria per mettere in atto un cambiamento giuridico.

Siamo testimoni di un’epoca in cui l’Europa si dichiara incapace di gestire una delle sue risorse più preziose? (il Mediterraneo)

Abbiamo detto che la strategia di soccorso è una decisione che spetta ai governi nazionali, per cui discorsi alla stregua del “diamogli un panino e ributtiamoli in mare” sono da escludere dato che, se ad attraversare il Mediterraneo fossimo noi, spereremmo in qualcosa di più umano. L’obbligo di soccorso in mare è una questione giuridica che ha trovato soluzione nelle formulazioni contenute nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, del 1951. L’Europa garantisce il rispetto del principio consuetudinario del non respingimento. La volontà politica degli stati membri in materia di asilo europeo (?) dovrebbe concentrarsi sulla realizzazione di questo principio.

Bene, ma come comportarsi nei confronti di quelle imbarcazioni che hanno lanciato un SOS al di là, delle 30 miglia?

Dal punto di vista normativo operazioni come Mare Nostrum e Triton figurano come misure che ragionano sulla capacità di frenare i flussi, ma il problema è che questi flussi non s’interromperanno, a prescindere dalla normativa, dato che le persone si stanno muovendo. Da almeno 20 anni a questa parte; quindi la si chiami pure emergenza, ma non per le ragioni sbagliate.

Mare Nostrum, Frontex Plus, fino a Triton

Mare Nostrum è stata un’operazione militare e umanitaria voluta dal governo Letta, istituita nell’ottobre 2013 per far fronte a stragi come il naufragio che il giorno 3 dello stesso mese, aveva causato la morte di 366 persone. L’operazione aveva l’obiettivo di garantire il primo soccorso in mare dei migranti e limitare il fenomeno dei trafficanti illegali. Ha coinvolto un ingente patrimonio di risorse (umane ed economiche) e mezzi facenti capo alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto, oltre all’impiego di personale degli uffici immigrazione e a uno staff medico per i controlli e gli interventi sanitari. Un’operazione che ha salvato circa 160.000 persone.

Accanto a Mare Nostrum, sono state promosse altre iniziative dell’Ue e condotte da Frontex, l’agenzia per la gestione della Cooperazione Internazionale per gli Stati confinari, alle frontiere dell’Ue che, con l’iniziativa Hermes, ha voluto contrastare l’immigrazione irregolare dalle coste libiche verso le coste italiane e con Aeneas vigilare sulle coste pugliesi e calabresi nel mar Jonio. Alla fine di agosto del 2014, proprio a causa dell’aumento dei flussi, Frontex aveva promesso di sostenere l’operazione italiana Mare Nostrum con un’operazione chiamata Frontex Plus che avrebbe dovuto garantire anche la lotta alle mafie e agli scafisti.

Nel giro di pochi mesi Mare Nostrum e Frontex Plus hanno poi dato vita all’operazione europea Triton,lanciata il 1 novembre 2014, che tuttavia parrebbe non avere la stessa capacità di controllo e salvaguardia per motivi di natura economica e decisionale: Triton infatti è finanziata dall’Unione europea con circa 3 milioni di euro al mese, due terzi in meno rispetto ai fondi destinati a Mare Nostrum. Inoltre Triton prevede il controllo delle acque internazionali solamente fino a 30 miglia dalle coste italiane. La finalità sembrerebbe quindi indirizzata al solo controllo della frontiera, più che al soccorso.

Le critiche e le perplessità circa i vari interventi arrivano proprio da quanti sono impegnati in prima linea a promuoverli. Laura Boldrini, presidente della Camera ed ex portavoce dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, in seguito alle stragi degli ultimi mesi, avrebbe infatti ritenuto l’operazione Triton“inadeguata”. Le hanno fatto eco il commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks e il ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, il quale avrebbe detto a proposito di Triton che è “solo un inizio”, un’operazione dalle dimensioni più ridotte rispetto alle misure precedenti, come Mare Nostrum, che rappresentava un impegno notevolissimo in termini di risorse e mezzi. Ora c’è Triton che è sì un’operazione più “europeizzata” ma che tuttavia non può e non deve portare a «fare passi indietro sul fronte dell’impegno umanitario, né ridurre la dimensione dell’intervento»

Ora, posto che di fronte all’obbligo di soccorso in mare non ci si dovrebbe sottrarre, perché l’Unione Europea non si fa promotrice di un’iniziativa umanitaria (coordinata dalle marine militari) che eviti a persone disperate d’imbarcarsi su quei gommoni e allo stesso tempo ascolti le richieste di quanti stanno scappando da una guerra?

Nel mar Mediterraneo è in corso un’emergenza umanitaria, ma come abbiamo visto, l’Ue passa la palla agli stati membri, che diffidando l’un l’altro rendono i cambiamenti giuridici (necessari per ridisegnare i provvedimenti vigenti) una chimera.

Auspicabile anche se inverosimile un’azione di natura volontaria come la cooperazione tra paesi membri per fronteggiare un problema che non dovrebbe essere considerato tale, almeno non nei termini in cui se ne parla. Sono anni che bambini, donne e uomini perdono la vita nel Mediterraneo, in un mare che è un crocevia antichissimo, in un mare “che amiamo conosciamo e che offre sul nostro passato la più sbalorditiva e illuminante delle testimonianze.”

L’indifferenza di fronte a tutto ciò, costituisce un problema, non l’esistenza di quanti miracolosamente raggiungono le coste.

Forse però come ricorda il professor Maurizio Ambrosini dell’Università degli Studi di Milano “siamo migliori delle nostre paure” riferendosi proprio al fatto che l’Italia all’epoca delle guerre balcaniche seppe accogliere circa 77.000 persone bisognose d’aiuto. Il fatto di essercene dimenticati significa che gli stessi individui si sarebbero integrati nel tessuto sociale, senza sconvolgerlo. Un buon segno, anche se, forse davvero l’unico.